嘉宾介绍手机股票配资

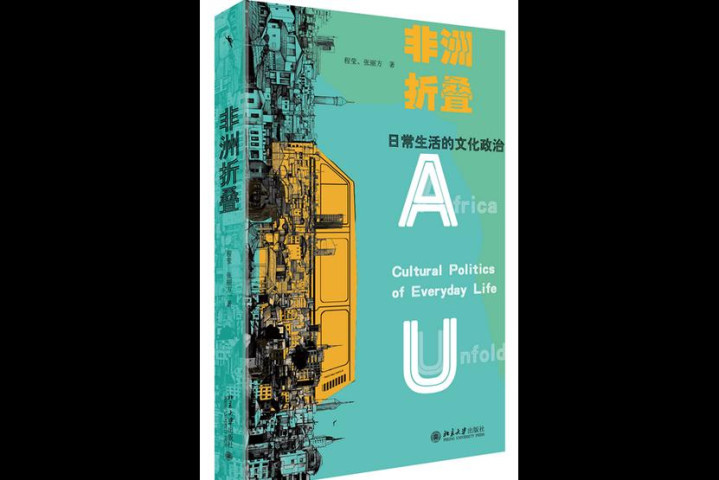

程莹,北京大学外国语学院亚非系长聘副教授,博士毕业于伦敦大学亚非学院。目前任AfricanandAsianStudies期刊副主编,JournalofAfricanCulturalStudies编委,亚非青年研究平台Asia&AfricaYouthontheMove发起人之一。她的研究主要聚焦非洲大众文化、当代非洲戏剧与表演艺术,以及中非之间的思想互动与人文交流,其研究立足于对非洲文学文本与文化现象的细致观察与阐释,多次在西部和南部非洲开展田野调查。著有《非洲折叠:日常生活的文化政治》(与张丽方合著,北京大学出版社),主持完成国家社科基金青年项目“20世纪60年代以来的尼日利亚戏剧转型研究”,并发表多篇学术论文。

图1:《非洲折叠:日常生活的文化政治》,程莹、张丽方合著

走进程莹老师的办公室,阳光下的玻璃小桌上立着的装饰画引人注目:这副《No.20Clock》以它饱满而温暖的红色,为整个空间定下了宁静又热烈的基调。在一个这样的秋日下午,程莹老师将她的求学岁月与非洲文学艺术研究的故事娓娓道来。

图2:程莹老师办公室内装饰

01.从中文到外文:

深耕于文,远渡于学

回忆起在北师大中文系的求学时光,她首先谈到的是一种根本性的视角塑造。“我可以首先分享一下本科期间的学习带给我的视角和关怀,”她说道,“我相信其实不管是中文还是外语,我们都会在语言的基础上学习一整套的文学、文化、社会思想相关的课程。对我个人而言,我觉得这种训练提供了一种从人文视角去理解和认识世界的方式,我自己在本科学习的过程当中,对这种认知方式产生了高度的认同,并从中找到了一定的意义感。”

在注意力尚未被加速分割的时代,文学课堂具体教会她的,是如何与文本“互相纠缠”的敏感与耐心。

“我们接受的训练是偏过程式的,”她解释道,这与时下流行的、将一切简化为干瘪的“小美小帅”式情节切片的“结果式”阅读截然不同。“文学教会我们用更复杂和精准的视角,去感受、表达和阐释那些特别幽微和具体的经验。这一过程不能只通过简化和归纳完成,而是高度依赖于情感与思想的碰撞。”这种方法的训练,为她日后面对更复杂的世界图景,奠定了坚实的基础,也成为她理解世界并组织自身生活秩序的宝贵工具。

那么,是什么让她从汉语言文学转向亚非语言文学?命运的轨迹并非总是线性延伸。“从汉语言文学到亚非语言文学,是一种转向,但也不完全是。我研究的视域从以中国为聚焦变成了以非洲为聚焦;对于个人而言,这二者之间有共通的方法,作为个体的核心关切也存在着一定的延续。”她回忆道,硕士阶段最初选择学习非洲文学最直接的原因,是遇到的老师给予了最初的启发和鼓励。“他们的视野开放包容,能很早地意识到彼时相对边缘的非洲文学研究,恰恰有着非常重要的意义。”她也因此才有机会接触到非洲文学。

回首当初,她坦言这一转变带来了很大的不确定性。但正是这种不确定,迫使她不断追问自己:“如何面对不熟悉的文本和现象、我怎么与之建立关联?我的解读有何新意?我的工作意义何在?我最感兴趣的问题是什么?”这些略显痛苦的问题,却成了一种推动性的力量。而非洲文学与文化研究则为她一直感兴趣的文学与现实张力、文本的跨文化流动、表演理论等议题,提供了极具启发性的理论视野。她将这种学习方式称为“关系性”的学习——看似遥远的非洲和她所身处的周遭社会,是可以相互参照的,不是生硬地比较和框定,而是在差异和相似之间来回游走,让研究在参照中变得更具自觉性。

02.从燕园到SOAS:

于非洲文化中栖身

初到北大亚非语言文学系,她感受到了一种开放的视野,师长们不仅支持她探索这片新奇的领域,更多次邀请顶尖的非洲学者前来授课。“能够与亲历并参与非洲文学史重要辩论的老师交流,让我有机会了解这些辩论发生的、真切的社会语境。”这段充满“人情味”的经历,在她心中埋下了在非洲研究领域进一步深耕的种子。她清晰地记得,著名学者BiodunJeyifo如何亲切地分享自己在纽约大学的求学经历。“作为非洲研究的学者,他们很早就关心中国,认为中国和非洲的学者应该理解彼此,而文学是非常重要的途径。”这种平等的交流姿态与信念,鼓励她走向更广阔的世界,让她渴望在更宏大的语境中,深化对非洲的理解。

于是,她远渡重洋,来到伦敦大学亚非学院(SOAS)。这座与殖民历史密切相关、后又转变为去殖民思想重镇的学府,以其独特的“气场”迎接了她。“这里的许多学生来自亚非拉地区,他们将各自的思想传统和文化逻辑带到这里,”她回忆道。在那里,她从未因非母语者的身份感到自卑,反而被鼓励将自身的中国经验视为宝贵的思想资源。一门非洲电影课上,老师不断引导她进行“参照式思考”,即从自身文化语境出发,与非洲的影像表达和理论传统展开对话。这让她意识到,个人的成长经验与教育背景不仅不是局限,反而可以成为研究的视角与精神的动力。

图3:伦敦大学亚非学院(图源网络)

SOAS的“松弛感”与“第三世界”属性,让她倍感亲切。程老师在师姐的介绍下,参加了学校的西非鼓乐舞蹈社团,和同学们一起学习打鼓、跳舞。在鼓点的节奏里,知识不再仅仅封存于文本,也嵌入在身体与情感的实践中。“这样的体验是一种极具‘身体性’的学习方式,”她说。这种学习,让她在摸索中锚定了自己的研究方向——非洲戏剧与表演,也让她后来在研究尼日利亚戏剧时,对表演的“具身性”有了更深切的共鸣。

当被问及在丰富的非洲文学艺术中,为何选择非洲戏剧和剧团这个领域作为研究主题,程老师指出了这个领域独特的交叉性:“这个领域很特别,它和文本相关,也和实践紧密相连;既关乎个人,也嵌入集体经验;既有思想性,又非常具身化。”她认同并且相信表演研究本身的“行动性”。刚开始接触表演理论时,她对“performance”概念本身有个直接的感受:performanceisaboutbreakingthenorm,表演本身是一种打破常规、重新组织社会经验和知识的方式。无论是学者MargaretDrewal对约鲁巴仪式强调“转化”而非“重复”的阐释,还是DianaTaylor提出的“表演档案”(repertoire)概念,都让她确信,在书面档案有限的非洲,表演本身就是知识生产与传递的关键途径。而对尼日利亚诺贝尔文学奖得主沃莱·索因卡“第四阶段”等理论的深入研读,更是帮她打破了过往理解非洲文学史时的一些生硬分类与误区。最终,是理论潜力与切身经验的共鸣,让她决心在这个领域深耕下去。

图4:程莹老师在采访中提到的文本

“不断地在阅读中遇到让自己‘心有戚戚’的研究和文本、然后在这里多做停留,这个过程有助于我们确认自己关心的研究问题和认同的研究方法。这些积累可以帮我们‘锚定’自己的研究,不会因为短暂的潮流随波逐流,或因他人评价轻易地自我否定。”她如是总结自己的阅读和研究体验。

03.田野调查作为“大学课堂”:

从书本到实践的修行

图5-7:程莹老师和剧团的朋友们搭乘不同交通工具去演出

理论研究之外,田野调查是程老师学术生命中不可或缺的一部分。对她而言,这不仅仅是收集资料和形塑研究问题的过程,更深刻地影响了她个人的生命历程。

在尼日利亚,她与当地青年剧团成员一起搭三轮车、与跳蚤蚊子“斗智斗勇”。在汗水和笑声中,她对尼日利亚社会历史的理解,从抽象的理论变得具体而微。剧团排练场的墙上,写满了历代成员的名字。这些剧团的朋友们,许多未曾进入大学,却把这里称为他们真正的“大学”。在程莹老师的眼中,这段经历也是她的“另一所“大学”。“过去几年里,我不断地回到这里,思考他们的这种知识生产的方式,是否为我们打开了一种在当下理解艺术与社会关系的新的路径。”

图8-10:剧团彩排和演出日常,以及墙上的剧团成员名字

图11-12:和当地艺术家朋友一起组织“夜校”艺术项目和社区里的艺术论坛

田野中的相遇与离别,让她认识到自己作为个体的渺小,并尝试去理解他人的生活方式和真实处境,而不是仅仅局限于自己的经验。“田野不是一个可以终结的过程,而是绵延的影响和牵绊。”更为奇妙的是,这些青年人的实践,像一把钥匙,为她打开了理解经典与当代的通道。他们重新演绎索因卡的剧作,参与文化艺术节和社会运动,并与蓬勃发展的“诺莱坞”(Nollywood)电影产业合作。去年夏天,程老师和学生们跟随剧团的脚步,参观了著名的尼日利亚导演KunleAfolayan的工作室、了解到他们在举办的电影学校和课程,还去到了非洲音乐传奇FelaKuti曾经表演的Shrine、和他的后辈音乐家在后台聊天。这些经验也进一步丰富了她的研究视野,也能让她把新的观察和思考带回课堂。

对于剧团的研究,使她得以在宏观的文化脉络与微观的日常实践间自由穿行,成为了她观察非洲大众文化的一扇扇窗口。

图13-14:参观尼日利亚电影导演KunleAfolayan的StudioKAPHub

04.生活在此处:

认识非洲,去伪存真

数年过去,当初那个用“Whynot?”来回应“为何研究非洲”的学者,如今已更加坚定。她观察到,非洲研究的语境已发生巨变,但其核心挑战仍然存在。谈及“非洲误区”是否得到改善的问题,她持保留态度,并冷静地指出,学术界仍存在将非洲“泛化”或“工具化”的倾向——或是将其概括为一个单一的情境,或是将其作为验证某种理论的工具。“非洲社会和文化具有自身逻辑和思想脉络,”她强调,“对于其独特性的理解应建立在普遍性的基础之上,而非对其进行过度异质化的阐释。”

随着“出海”非洲成为众多中国企业战略布局的重要一环,外院的一部分同学也会选择接受外派前往非洲工作。对于这些学子,她温暖地给予了建议,“要去真正地‘生活’,而不仅仅是‘工作’,关心所处的地方,而不仅仅把它当作工作的一个不同地理位置。”她借用项飙老师的“附近”一词,鼓励大家在当地营造自己的生活网络,保持开放的心态,去观察多样的价值观和生活方式。“不妨把外派工作的契机视为理解世界、进入世界的一种方式。”她坚决反对两种叙事:一是将非洲视为拯救对象,二是用“发展主义”视角居高临下地评判。面对远方的世界,更重要的是与当地人共处、协作,而非一味单向地输出所谓“先进”的知识、技术或模式。

在采访的尾声,程老师给我们分享了肯尼亚学者KeguroMacharia的田野指南:

不要替非洲人“发现”非洲。别再这么做了。如果你计划这么开头一句话“我发现,”或者“从来没有第二个人在我之前发现,”或者“我是第一个发现这个研究对象的人”。停止这么干。你是错误的。不要替非洲人发现非洲。

千万别试图告诉非洲人他们到底哪儿出了问题,或者他们该如何“治好”自己。如果你非要“提供救赎”,抵制你内心的这种渴望。了解前人已经做的工作,找到加入对话的方法。

非洲人不是坐在那列以我们的世界观为终极目的的列车上的。如果你试图告诉他们,他们如何成为我们,千万别。

保持好奇。搞清楚非洲人对什么感兴趣。非洲人看重什么。非洲的学者认为什么话题让人兴奋。向非洲人学习。

结语

文学于程莹老师而言,从来不只是文本的解析手机股票配资,而是理解世界、介入现实的通道,她在其中学会如何“看见他人的具体处境”,也在跨文化的流动中重新确认自身的位置。程莹老师的分享也为外语文学的学习与研究提供了宝贵的经验与指引。希望同学们都能在摸索中找到自己热爱的方向,笃定前行。

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:手机股票配资 专访丨绿色转型应以人为本 中国作出重要贡献——访巴西劳工部长马里尼奥

- 下一篇:没有了